Archive for 18 January 2011

18 January

映画『闇のバイブル』研究 1

『闇のバイブル』の原形質反映記述

―視覚芸術における多義性と曖昧性

―視覚芸術における多義性と曖昧性

Pleroma Motive in Valerie and her Week of Wonders:

Meanings and Ambiguity in Visual Art

『闇のバイブル』(Valerie and Her Week of Wonders )(1) は、ヤロミール・イレシュ監督の手になる1970年作のチェコ映画である。この斬新な表現手法を用いた映像作品は、1935年に刊行されたチェコ作家ヴィーチェスラフ・ネズヴァル(Vitezslav Nezval)の同名の小説を原作としている。ネズヴァルはアンドレ・ブルトンやポール・エリュアール等との親交を通じて、シュール・レアリズム運動とも関系の深い前衛的な作家として知られている。ネズヴァルがマルキ・ド・サドの『ジュスティーヌ』やF・W・ムルナウの『ノスフェラトゥ』から啓発されて書いたという“ゴシック・ロマンス”を翻案した映画 Valerie and Her Week of Wonders は、マジック・リアリズムのイギリス人作家アンジェラ・カーターに与えた影響などがしばしば指摘されてきたのであった。長らく伝説的な存在となっていたこの映画も、2005年に原作の英語訳(2) の出版がなされ、その後を受けて2006年にDVD版の刊行がなされるに至り、漸くその革新的な実験作品としての興味深い内実を露にすることとなった。この映像作品を対象にして効果的に指摘することができるのが、20世紀初頭のアインシュタインによる相対性理論の発表を受けてその影響下にハイゼンベルグやボーア達の哲学と物理学の双方に理解の深い思想家達の手の許に発展した量子論理的世界観が仮構世界記述に及ぼした特徴的な変革なのである。(3) アクチュアリズムやシュール・レアリズム等の文芸思潮との関連から仮構世界論の根幹を考察し、ファンタシー文学の深層にある思想的核心とシステム理論的意義性を再検証するにあたり、ことさら有用な手がかりを与えると思われるのが、この映画に導入されている映像表現効果なのである。(4) そこには仮構世界の内実を意識の主体が知覚対象として受容し概念として把握する際における、存在や現象等に関する本質的把握に関る認知規範の拡大領域を推し量ることを可能にする、重要な示唆を窺うことができるのである。

この映画においては、通常であるならば主人公が作品世界において担う筈のキャラクターとしての固有の属性・役割も、また他のそれぞれの登場人物達との間に構築する相互の関係性とストーリー内の役柄も、さらにこれらの複合体として結果的に展開することになるストーリー自身の傾向性も、定まった一つのものに収束することがない。この映像作品が提示しているものは、様々の矛盾を含む平行した複数の出来事の束であり、それは確固たる可能世界像を構築するには結局のところあまりにも茫漠とした、曖昧な矛盾に満ちた相互浸透する要素からなる不定性の世界描像なのである。そこに現出しているのは、我々が夢やとりとめのない夢想と呼んで来たものとある意味においては等質の、個人の主観の中に脈絡なく浮かんだ断片的な想念に近いものである。しかしながらこの映像作品が実際に提示する仮構世界像は、必ずしも一般にこれらの伝統的概念に包含されると信じられてきたものとは同様であるとも言えない、実は概念次元をさらに拡張した形而上的観念場においてのみ始めて主張可能な極めて特殊な記号的“意味”を、映像と映像から抽出される限りの制約ある“観念素子”を用いて記述したものとなっているのである。

この映像作品が実際に参照しているものは、実は現実世界の事象として発現する以前の、仮構と現象の双方を通貫して連続体として展開すると思われる原形質次元における、未分化の可能態の世界と言うべきものなのである。それは純粋に思弁的な論理平面において全方位的な仮定とその帰結という形で表される、事象発現以前の仮説的存在性と関係性の全てを、純然たる可能性としての記述様相のままに網羅した複合体である。(5) その意味では“夢想”という言葉よりも、むしろ任意に選択可能な仮言命題の束である“メイク・ビリーブ”という言葉で呼ぶのに近い想念が、作品世界の実質として提示されていることになる。このようなメイク・ビリーブの操作にもとづく多義性の豊饒の海で遊ぶ遊戯的な感覚は、実はジェイムズ・M・バリの傑作ファンタシー『ピーターとウェンディ』(1911年)の中に描かれていた“ネバーランド”という世界が暗示していた観念空間と等質のものなのである。しかしこの映画の暗示する世界像は、実際には揶揄的視点で描かれた擬似悲劇として虚無主義的様相を色濃く帯びていた『ピーターとウェンディ』の場合とは対照的に、生に対する歓喜と世界に対する祝福に満ちた生命力溢れるものとなっている。

Valerie and Her Week of Wondersに現れた登場人物のそれぞれが保持すると思われる諸場面における位相と、各々の人物像の間の折々の関係性の全てを抽出し、そこにあらわれたペルソナ的表象を暫定的に特定してみる試行を適用してみることにより、この映像作品において試みられた不定性と流動性の世界の可視化という新機軸の映像表現の内実を再検証してみることにしよう。本来ならば両義的な暗示性を強く意識して構築された不定性の映像表現に対し、概念化された言語記述を用いてその写像を形成しようと試みることは原理的には不可能なことの筈であるが、原作との照合から得られた背景的情報を補完し、仮説的な反映記述を充当する作業を遂行することによって本作品の多義性そのものを照射しようと試みることは、かろうじて可能であろうと思われるのである。

映像に付随する基幹情報として確かに与えられているのは、各々の人物名である。ヒロインの名はヴァレリエで、彼女を取り巻く周囲の人物達はエルサ、リヒャルド、オルリーク、グラツィアン、ヘドビカ等の名を与えられている。その他に、固有の名は与えられてはいないが特有の存在性の壁龕を占めるものとして、多くの場面に現れて偏在的傾向を示す花売り娘や、放埒な情欲への耽溺を表象する二人の若者の男女も枢要なキャラクター的位置を占めている。しかしこれらのペルソナを背負う各人物がそれぞれのシーンにおいて振る舞う実際のキャラクター特性は、その都度毎に関与する具体的関係性と属性自体を微妙に変質させたものとなっている。しかも彼等の存在性向の具体的細目については、必ずしも明確な意味情報が概念として与えられている訳ではないので、登場人物相互のその都度のそれぞれの立場と関係がいかように変化しているかを、即物的映像が本来保持する多義性と曖昧性の主題に対する考察そのものとして注意深く掘り下げていく必要があるのである。

“多義性”の反転的特性としてこの映画の重要な主題を形成しているのが、“曖昧性”である。主人公の少女ヴァレリエがいくつかのシーンにおいて青年オルリークを「助けてあげた」のは確かではあるが、「どのような状態に陥っているのをいかにして救ったのか」はあまり厳密には描かれていない。このような「仕組まれた曖昧性」の例は、他にも無数に存在する。「ヴァレリエに魔法の力を与えているらしい“真珠の耳飾り”は、いかなる場面でどのような力を発揮して用いられたか」についても同様である。さらにリヒャルドの担っている「ヴァレリエのお父様、あるいはお祖父様あるいは“トゥホージ”(鼬)と呼ばれる怪物等のペルソナは、それぞれのシーンにおいてどのような背景を背負ってそのキャラクターとしての位置を占めていたか、またその人物像の主人公の少女に対して占める位相の変化はいかなるものであったか」についても同様の指摘をすることができる。さらにまた等質のペルソナ的内実の推移は、エルサの担うこととなるお祖母様/従姉/母親の遷移的人物像の場合にも適用して、個体の同定条件に関する興味深い本体論的考察を展開することができるのである。

つまりこの作品においては、出来事が映像として観客の眼前に極めて即物的に提示されているはずでありながら、実はこれらの表象は主人公の少女の主観の中に浮かんだ断片的想念が反射的に映像化操作を施されて表出されているとも考えられることから、実際は現象的関係性においては極めて具体性に乏しい夢の中の出来事か、理想化された記憶に等しいような内実の茫漠とした世界が、独特の映像表現を駆使して意図的に構築されているのである。

一面から観れば様々の異なる様態の重ね合わせ、あるいは他の一面から観れば理屈に合わない矛盾という形を取って現れるのが、多義性の様々な可能性を渾然一体に秘めた豊かな主観の世界ということになる。科学的世界観の示唆する物質的客観事象に比して主観に基づく心象の世界は、ニュートン力学の仮定する座標上の質量点の運動という描像に基づく物理的現象世界とは全く異なった論理と公理系に基づく、異次元に属する別世界であるといってもよい。このような超現実世界的感覚は、時に言語を用いてあるいは映像を用いて、あるいは他の様々な表象手段を工夫して、実は巧妙に仮構における表現行為に反映させることができるものなのである。文学の裡で“ノヴェル”という膠着した観念の生成と共に失われてしまった純然たる仮構の保持する本来の存在意義は、むしろそこにあると言っても良い。

詳細に各々のシーンを検分してみるとこの映画においては、ほとんどの場面が現実にはあり得ないような不自然な状況を描いたものとなっていることが分かる。多くの場合、「どのようなことが起こった」という観念ばかりが先行して、そのプロセスを語る常識的な現実的因果関係性は見事に無視されることになっているからである。典型的な一例が、「見知らぬ誰かから手紙をもらう」という「観念上の事件」が語られるために、「足に手紙を結びつけられた鳩が窓辺に降り立ってくる」というシーンである。伝書鳩が行う場合のように小さく折り畳んだ書面の入った伝送桿を運んでくるのではなく、通常の大きさの封筒を足に結びつけて、いきなり窓辺に一羽の鳩が降り立つのである。これは映像表現として些末な現実の制約は公然と無視して出来事のすべてを即物的映像効果を最大限に活かして表現しようとする、明確な演出的判断がなされているからばかりではない。むしろ表現として選ばれた効果の内実それ自体が、この異次元的仮構内の固有の現象的実質として改めて主張されているのである。このような不可能性と非在性を強く意識した演出行為が映像表現における独特の手法として許容され得るのは、この映画に描かれた世界そのものが主人公の少女の夢あるいは願望という主観の領域内にある観念世界であるからに他ならない。明らかに説明不足の場面の展開や大げさな演劇的な身振りや非日常的な舞台背景が、決して観るものに違和感を与えることなくむしろ独特の雰囲気を醸し出していることが、これらの前提に基づくものであることを正しく理解しておく必要がある。

「襲われる」、「救ってあげる」、「覗き見する」というような類似したパターンが繰り返し出現するばかりでなく、時には明らかに反復して複数の相反する可能的帰結を網羅するかのように現出するのも、同様の仮構世界構築原理的要請に基づくものである。主観の中で加工され均等化した記憶のように、あるいは脈絡を失った夢の中の出来事のように、具象性と抽象性が渾然一体となったメタ観念だけの世界が豊かに広がっているのが、この映画の世界の興味深い内実なのである。そのような意味で、これは実は特質上どの夢物語よりもさらに夢の世界に近い仮構世界が実現された、ことさら興味深い事例といえるだろう。

実際の夢の中の擬似体験と意識構造は、一般に「夢のような」という言葉で呼ばれているものとはまた異なった、別種の意味性と法則性にもとづく特殊なものである。夢を見終わった直後に、常識や理性が体験記憶に修正を加える以前の夢の世界の本来の実態をしっかり思い出してみればよい。自分自身が夢の中ではどれほど異質の直観に従ってものを考え、出来事を感じ取っていたかが改めて理解されることだろう。実は量子レベルでの物理世界の実質も、通常信じられている通りの人間の理性や論理で把握されるものとは多分に異なった、極めて異質の法則性に従ったものである。さらにまた一般常識における理性の思考過程が生の現実から乖離したいかに偏ったものでしかないかは、“ベイズの定理”などの純粋に論理学的な検証事例が示してくれてもいる。この映画を理解する鍵の一つとなるのは、我々の論理アルゴリズムに修正を加えて改めて照射することのできる、夢の世界における世界と個物の特有の因果関係性である。

Valerie and her Week of Wondersという作品は、映像で全てを語ってくれているお蔭で、鑑賞者である我々がその不定形の特質を言語化して語り直すという相互作用的創造行為自体が、様々な事象解釈の一つとして提示し得る妥当性を反転的に保障してくれ、分岐して異なった理解の各々が相反する可能性を示唆する分だけ、むしろ余計にこの作品の特質を双方向的に豊かにしてくれるという利点を浮き彫りにしている。そのように割り切って我々は、鑑賞者個々の固有の視点と理念から抽象概念を駆使してこの映画を語り、妄想に満ちた自らの考察を存分に展開してみることができる。その我々の思念のようにこの作品世界では、主人公の少女の知覚が選択された行動や様態による制約の支配を受けることなく全方位的に展開しており、時に複眼的な視野を保持する一方、身体感覚も観測者の視点としてのそれとは別個に独自の個としての経験を自覚することが可能となっている。そしてその彼女の経験範囲も記憶領域も、現実の生活においてなされるような制約ある因果関係に束縛されて体験の持続と共に展開領域を狭め続けていくこともなく、しばしば時間軸を逆行させ同一現象の反復や事象の意義性を反転させて不定形の外観をとることにより、意味と実質そのものの相互依属的流動性が招かれることとなる。

こうした現象世界においてはあり得ない状況の中で、特有の意味性が固有次元において限定的な生成・発展を行うことが可能となっているのである。そこに得られるのは、与えられた生と運命への限りない賛美と惑溺の感覚であり、これは我々大人達が遠い昔に喪失してしまったかけがえのない楽園感覚だったのである。それらは一つの未分化の思念を反映した仮構である映画Valerie and her Week of Wondersにおいて、特徴的な部分として“エロ”、“グロ”、“ナンセンス”のそれぞれに該当するシーンを見事に形成することとなる。相互作用を行って意味性の展開と変容をたどりつつある現実世界と仮構世界の双方を魅力的で内実あるものとする原初的エネルギーを、これら三つの要素に還元して確証することができるだろう。

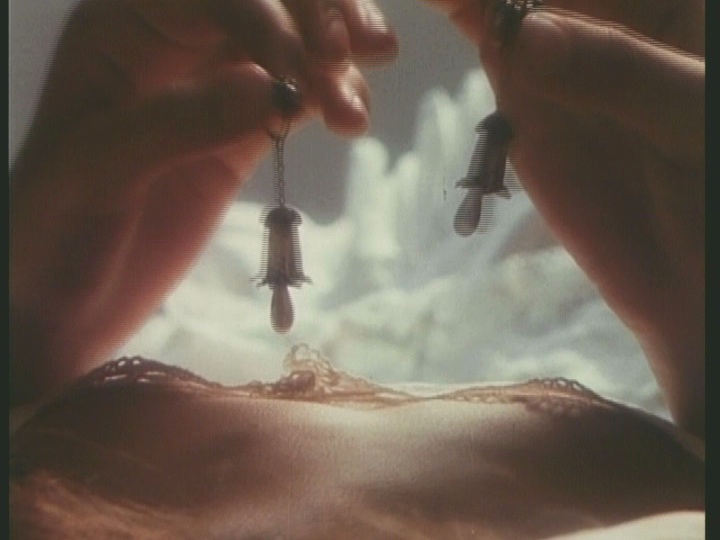

先ず冒頭に映し出されるのは、ヒロインである少女ヴァレリエの真珠の耳飾りである。

ヴァレリエは、日が沈んで暗くなった温室で一人眠りに落ちているところで、忍び込んできた若い男にこの耳飾りを盗まれることになる。盗人は何故か梯子を使って温室の屋根の上に上り、天井から逆さまにぶら下がり手を伸ばしてヴァレリエの耳から真珠の耳飾りを奪いさる。この不自然な逆さまの姿勢に顕著に見受けられるような、視覚的印象を決定づけるための独特の演劇的身振りや構図が、この映画の中心的題材を形成することとなる。現象世界的リアリティとは対蹠的なところで、この映像作品の仮構的リアリズムを展開する創作戦略は展開されているのである。

だから見知らぬものの接近を感じ取って心の不安を覚えた少女の心象として、鳥小屋の鶏を襲う鼬の映像や、脈絡無く画面に示される不気味な怪物的相貌の男の顔貌も、この仮構世界における固有の“具体的事実”として確固たる位置を占めることとなる。これらを説得力ある心象形成要素として保障しているのが、これらの現象を“観測”した筈の少女の視点を確定するための座標的関係性と因果的関係性を無化する、ある種の肉体性の欠如という感覚を通して得られる空間・時間認識の錯綜感覚なのである。怪物の顔は正面から少女を見据えているようで、彼の姿を目撃した筈の少女の視線との関係が明示されることはない。

同様に鶏を襲う鼬の姿も、これを観測する少女の視点を反映することのない、具体的位置関係から自由な角度から画面上に描き出されている。

温室で実際に目にしたのかあるいはその気配を心の中で感じ取ったのか定かではない怪物と鶏を襲う鼬は、主人公の少女の意識内においては存在論的同一性を保持するものであるらしい。これらの両者は鶏や人を襲って血をすする吸血鬼としての存在属性においては、ヴァレリエの意識内において不思議な存在的連続性を構築する事になる。このような存在同定の定義の転換に関る空間座標性離脱感覚は、この映像作品においては他のいくつかの例にも周到に反映されることとなっているのである。

耳飾りの盗難と異形の怪物との遭遇という、精神に根源的な不安を与えねばならない筈の不気味な事実の到来にも関わらず、主人公の少女は噴水の水盤の中で心地良さそうに水浴をしている。原作にはなかったこの場面に顕著に見受けられるような概念的説明を省いた即物的な印象操作を支配する図像が、実はこの映像作品における特有の主題性を展開する基軸となっているのである。観客がスクリーン上で目にした仮構世界の各シーンの存在論的位相を決定する基盤条件として、いかなる恐怖も不安も主人公ヴァレリエの主観においてはあたかも疑似的な暫定経験か、仮想的な可能態の仮説的表象に過ぎないものであることが暗示されている。何の不安も感じることなく、満ち足りた表情で水浴を愉しむヴァレリエの姿がそれを語っているのである。

奪われた耳飾りは、まもなく返してもらえることとなる。耳飾りを盗んだのは、オルリークであった。少女の宝物の強奪を企てた青年オルリークの身に何が起こって、彼がどのような理由でヴァレリエの耳飾りを返却することになったのかについては、確たる言葉を用いて明確に物語られることはない。奪った時と同様に逆さまの不自然な姿勢を取って、噴水の壁を背にして安らぐヴァレリエの耳にイヤリングを付けてくれるオルリークである。ヴァレリエとオルリークとの出会いそのものを語る具体的な因果性の記述は、一切省みられないこととなっている。この映画では登場人物達がそれぞれの名前を明らかに与えられているものの、彼等とヒロインとの具体的な関係性が明瞭に語られることがないばかりでなく、むしろ相矛盾する複数に分岐した存在性向を示すことにさえなるのが、この仮構の特徴的な要素なのである。ヴァレリエが水浴をしていた町の広場の噴水とオルリークに耳飾りを返してもらうことになった館の中庭の噴水は、位置的・個別的関係性を無視して少女の主観のイメージの上においてはある種の同一性もしくは連続性を保持するものとなっている。このような客観的位置関係と因果関係を無視する主観の享受する跳躍的連想は、徹底した即物的映像表現を通してこの優れた映像作品の基幹原理をなす創作戦略となっているのである。

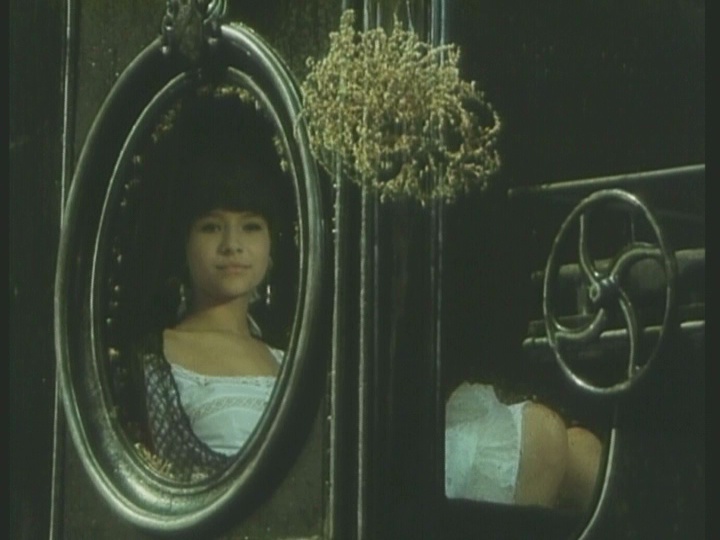

ヴァレリエが水浴をしていた町の広場の噴水のシーンの後に映し出される、館の中庭の噴水である。ヴァレリエは噴水の傍らに留めてある馬車に乗り込み、シートに身を落ち着けて返却されたばかりの耳飾りを両手に取り喜びに浸る。

馬車の中で安らぐヴァレリエの耳に、怪しいもの達の声が聞こえてくる。それは先ほどの不気味な姿をした怪物とオルリークの会話である。主人公の知覚は、この場合の馬車やあるいは噴水や地下室などのいくつかの象徴的な器物あるいは場所を媒介として、偏在的な視点や聴覚等を得るものとなっている。

ヴァレリエはオルリークの姿を認めて「オルリーク!」と声をかけ、オルリークはそれに答えて一瞬振り向いたようにも見えるが、実際に二人の間には会話らしきもののやり取りは交わされていない。オルリークと怪物が形成する情景と、馬車の中で安全を約束されたかのようなヴァレリエが、同一平面の位置的状況を共有しているようには見えない。ヴァレリエの意識あるいは存在は、ある種の透明性あるいは存在的匿名性を持って、他の情景を観測もしくは夢想しているだけでもあるかのようである。それにも関らずヴァレリエの精神とオルリークの精神は、ある種の感応のようなものを実現する。このような夢の中でしばしば体験される肉体性離脱感覚を意図的に即物的な映像を用いて具現しようと試みたのが、この映画の基幹的創作戦略であることに間違いはない。

さらにヴァレリエの実際の存在位置と関与を持つことなく、脈絡無く挿入される怪物と怪物に脅されるオルリークの姿がある。一瞬ヴァレリエの呼びかけに答えるかのように顔を上げたオルリークではあるが、館の噴水の傍らで馬車の席に座っているヴァレリエと怪物に虐げられるオルリークの姿は、空間的位相を違えたまま、ヴァレリエの夢想の中に併置されているのである。あたかも馬車の中に隠れていることが外界の時間・空間の関係性を離脱して、ヴァレリエに全方位的な観測能力と遍在的な知覚能力と意志疎通能力を与えているかのようにも見える。主題的にはこれは、肉体と精神あるいは世界と個の分離する以前に仮定された、未分化の原初的世界が保持していたと思われる原形質的様態の豊饒性を暗示するものであるかのようでもある。

何事も無かったかのように馬車から降り立ち、庭の小道に歩を進めるヴァレリエの足下のひなぎくの花の上に、赤い滴が落ちる。

ひなぎくの花を手にしたヴァレリエは、自分が初潮を迎えたことに気付く。しかし一瞬の驚きと不安の表情を浮かべた直後、部屋に戻って全てに満足しきったかのように落ち着き払ってベッドに横たわるヴァレリエの姿が映し出される。

註

(1)

この映画は、日本語字幕版DVDでは『闇のバイブル 聖少女の詩』の題名で刊行されている。本稿におけるこの映画の映像の引用は、全てボックス版『チェコ怪奇骨董幻想箱』(2004)に収められた『闇のバイブル』(エプコット)から抽出されたものである。

(2)

Vítězslav Nezval,Valerie and Her Week of Wonders, translated by David Short, Twisted Spoon Press (2005).

(3)

本稿における論考の前提となっている相対性理論と量子力学の及ぼした現象記述と世界認識の変革に対する影響の詳細については、筆者の『アンチ・ファンタシーというファンタシー2 ピーター・ビーグル「最後のユニコーン論」(2009年)に所収の「量子理論とパラドクスと不可能世界」を参照されたい。

(4)

本稿における論考の仮定となっている仮構世界の保持する現実世界との連続体としての位相に関する推論の詳細については、筆者の『アンチ・ファンタシーというファンタシー2 ピーター・ビーグル「最後のユニコーン論」(2009年)に所収の「“私”と“世界”と仮構/魔法―ペルソナと時空の等価原理」を参照されたい。

(5)

量子論理的世界観の及ぼした仮構世界記述の変化系の一つとして、現代絵画におけるキュビズムや未来派が企図した創作理念をその相当物として挙げることができる。時間芸術である映画は、絵画におけるこれらの類例に比して遥かに有利な条件を約束されていた筈であったのだが、残念ながらそのようなものとして正しく認知される機会に恵まれることが無かったのである。

[Read more of this post]

19:27:50 |

antifantasy2 |

No comments |

TrackBacks