Archive for 22 January 2011

22 January

映画『闇のバイブル』研究 5

しかしお父様は再び怪物の姿に戻ってヴァレリエに襲いかかろうとする。リヒャルドという名は、二人の役者によって共有されて演じられているのである。

しかしヴァレリエは、再び真珠の耳飾りの力を用いて怪物の許から逃れ去る。

次のシーンでは、ヴァレリエは何事も無かったかのように町の噴水で水浴をしている。水盤の中には美と聖性の象徴である睡蓮の花が咲いている。ヴァレリエは何の不安も感じることなく、満ち足りた幸せそうな表情である。このシーンに見受けられるような作品世界を支配する俯瞰的感覚が、原作には存在しなかったこの映画独特の基調音となっているのである。

場面は変わって、ヴァレリエは再びリヒャルドに捕まり気を失ったままで、棺桶の中に収められたグラツィアンと牢獄に閉じ込められたエルサのいる地下室に連れて行かれている。因果関係の連鎖が分離して、分岐したもう一つの可能性の別種のシチュエーションが具現化し、起こり得たかもしれない可能態の異なる別の姿が顕現しているのである。現象世界は相矛盾する可能性の併置を許すことはないが、意識は現象発現以前の潜勢力の全てを含めて統括的な同一性として認知する特殊な能力を有しているのである。

ヴァレリエは今度はリヒャルドによって棺桶の中に収められる。特定の経験を示す出来事が、相応する人物やシチュエーションを入れ替えて反復して出現しているのが、この映画の独特の創作戦略を形成している。奥に見える牢の中には、若い姿のエルサが幽閉されているのが見える。しかしヴァレリエはこの棺桶の中でも何故かもう一つの意識を持続して、リヒャルドとエルサの会話を盗み聞きしているのである。

ヴァレリエは再びオルリークの名をそっと呼ぶ。口に含んでいたイヤリングの真珠を手のひらに吐き出すヴァレリエである。この場面では、耳飾りの力を用いてヴァレリエを捕らえて棺桶に押し込めようとしたリヒャルドの裏をかいた可能性が示唆されているが、やはり明確な概念的情報が示されることはない。

その時ヴァレリエの傍らにあった棺桶で、グラツィアンが息を吹き返す。そこでヴァレリエは何故かグラツィアンを揶揄し、挑発するかのような仕草をするのである。特定の人物に対して主人公ヴァレリエの抱く主観的な好悪の感覚が、彼女の存在属性そのものを決定しているかのようにも見える。

丁度その時救貧院の表では、花売り娘が運んできた手紙を救貧院の扉にかけているところである。

ヴァレリエは、うろたえるグラツィアンを救貧院の外に連れ出してやる。花売り娘はどういう訳か玄関の脇の彫像の陰に身を隠している。

花売り娘が運んで来た手紙は、オルリークから託されたものであった。ヴァレリエは、リヒャルドを破滅から救ってやったことにより、自分がオルリークを裏切ることになってしまったことを知る。オルリークの手紙の内容は、自分を見捨ててリヒャルドを選んだヴァレリエを責めるものであった。ヴァレリエは後悔の念に涙する。そこにヘドヴィカが現れる。

ヴァレリエは、誘われるままにヘドヴィカの館に行く。ヘドヴィカはヴァレリエに首筋の咬み傷の跡を見せるが、そのヘドヴィカの姿は部屋の鏡に映っていない。

ヴァレリエは、ヘドヴィカとベッドで一夜を共にする。一夜を明かすと、ヘドヴィカの首の傷跡は消えてしまっている。ベッドの中で親しげに口付けを交わすヴァレリエとヘドヴィカである。

町の広場の噴水のあたりでは、グラツィアンが人々を扇動して、ヴァレリエを糾弾している。ヘドヴィカの館を出たヴァレリエは、町でグラツィアンから魔女と決めつけられて敢然と抗議する。

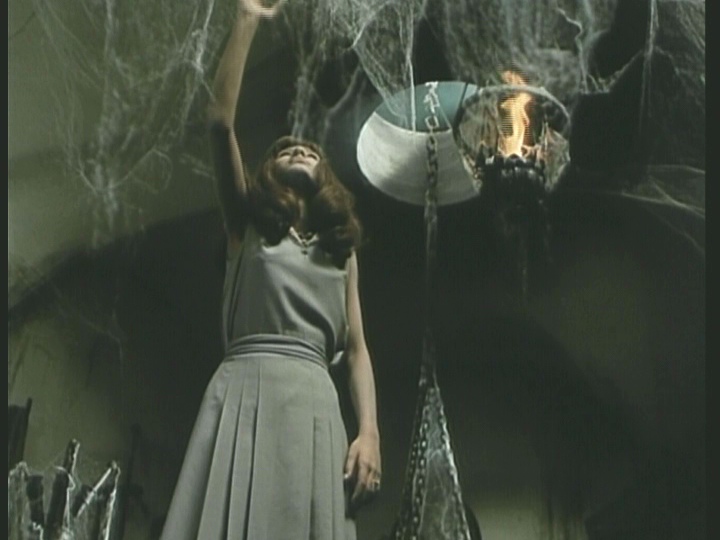

しかしヴァレリエは群衆に捕まえられて、火あぶりの刑に処せられることになる。町の広場には、既に火刑台がしつらえられている。教会のミサに同席していた少女たちや、噴水でオルリークを襲った男たちもその場に勢揃いしている。

無実の罪で火あぶりの刑にされながらも、今度は邪悪な魔女になりきって人々を愚弄する態度を取るヴァレリエである。矛盾をふくんで分岐するストーリーは、ヒロインであるヴァレリエの好奇心に満ちた様々な願望をそれぞれに具現している。ヴァレリエの周囲を取り巻く環境のみならず、主人公ヴァレリエ自身の存在性向もまた、複数の内実を秘めた多義的なものとなっているのである。オルリークやリヒャルドを相手に時に心を許したり時に撥ね除けたりと、考えられる限りの全ての可能性を試してみることができる生の放恣な体験の試行の世界が、ヘドヴィカやグラツィアンなどの人々をも巻き込んで道連れにする自分自身の運命の網羅的選択として具現しているのである。

礼拝所にいた少女たちも皆、心配そうにヴァレリエの姿を見守っている。ストーリー展開上の受難は様々に生起するが、主人公の精神の安寧に決定的な影響を与えるような疎外や絶望は決して経験されることがない。

楽団の奏でる華やかな音楽が鳴り響き、火刑を執り行う町の広場では刑罰と祝祭が融合して一つになった複合的様相を示している。かつて処刑の実行が一般庶民の華やかな娯楽であったように、ここでは処刑に付されるヴァレリエ自身にとっても、自らの無実の罪による処刑が興味深いイヴェントとして体験されているのである。ヘドヴィカの結婚式を祝っていた楽隊も、同様に処刑の儀式に加わっている。

ヴァレリエは、炎に包まれる火刑台の上でも怯えることもなく再び人々を嘲笑う仕草を続ける。しかし火あぶりの炎は、魔女あるいは殉教者を演じるには好都合だが、少しだけ熱い。

ここにもいつもと変わらぬ優しげな表情でヴァレリエに花を捧げようとする、あの花売り娘の姿がある。彼女の存在は変化の中の安定性と、ヴァレリエの心霊の根幹的安全を保障する役割を果たしているかのようである。

おそらくオルリークを裏切った自分への罰として火刑の責め苦を選んだのであろうヴァレリエも、とうとう辛抱しきれなくなって耳飾りの真珠を口に含む。

花売り娘は、燃え尽きた後の火刑台にも花を捧げている。この映画を常に支配しているのが、ここにあるような敬虔の念に満ちた儀式的な感覚なのである。

00:00:00 |

antifantasy2 |

No comments |

TrackBacks